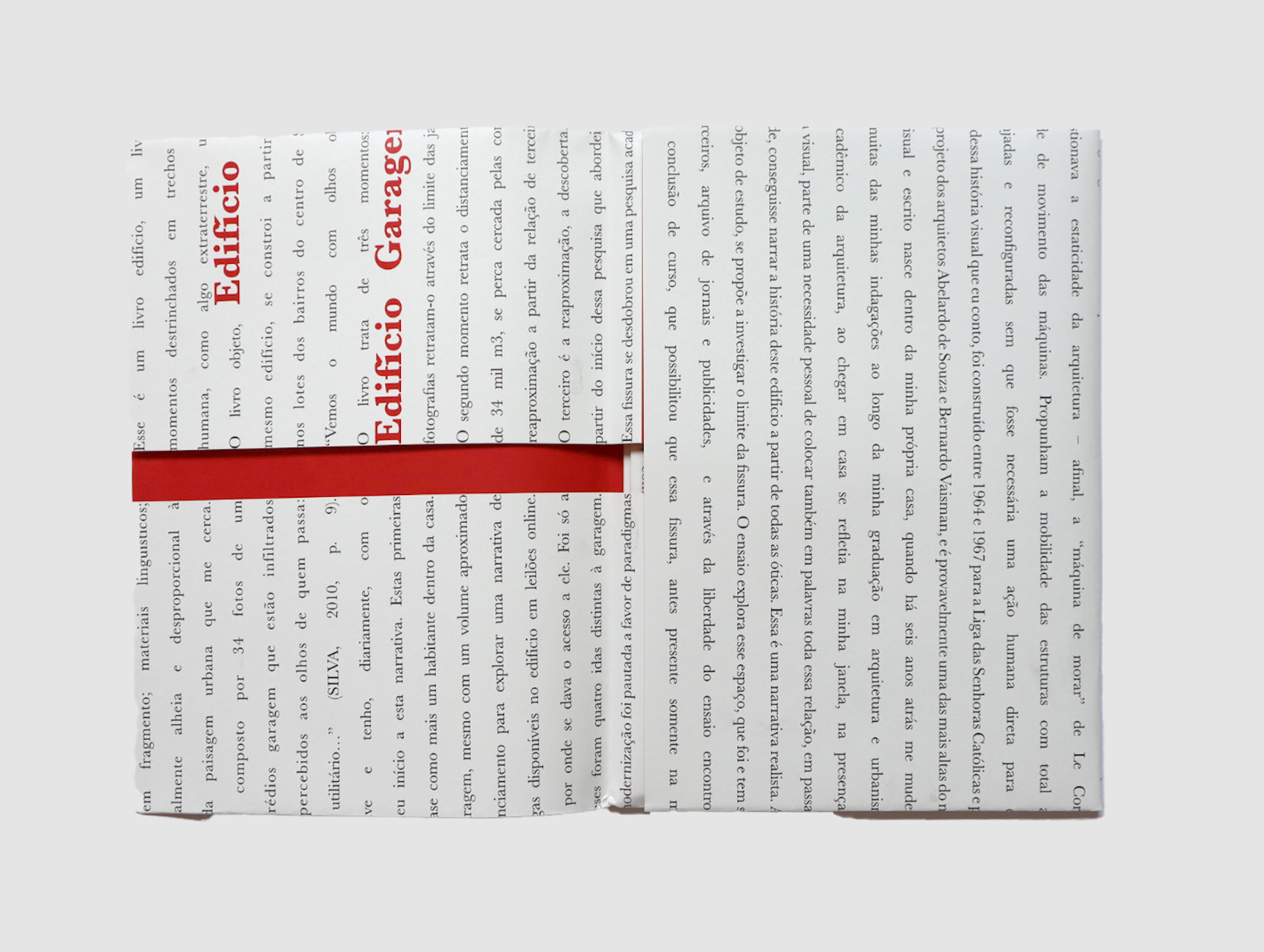

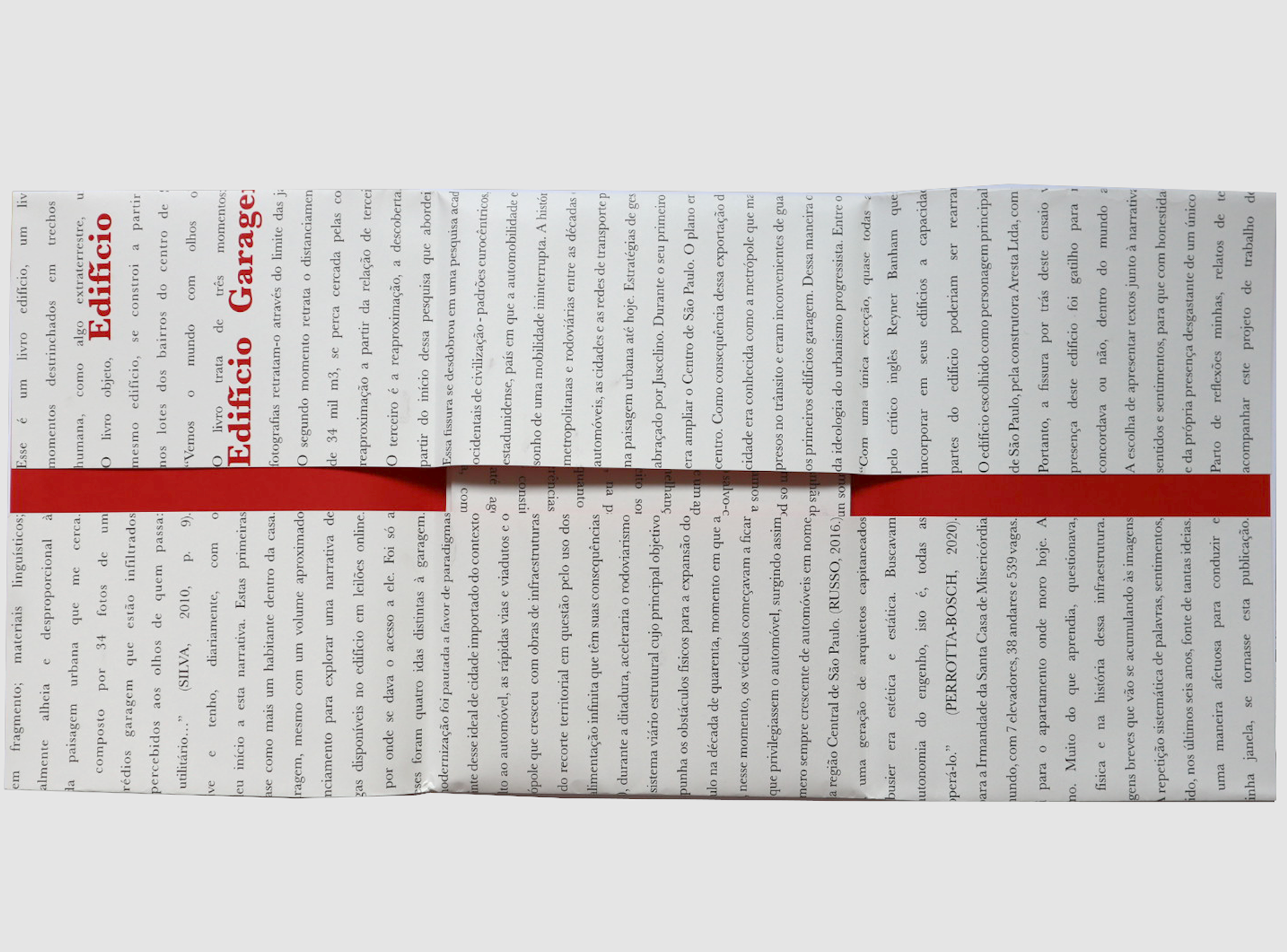

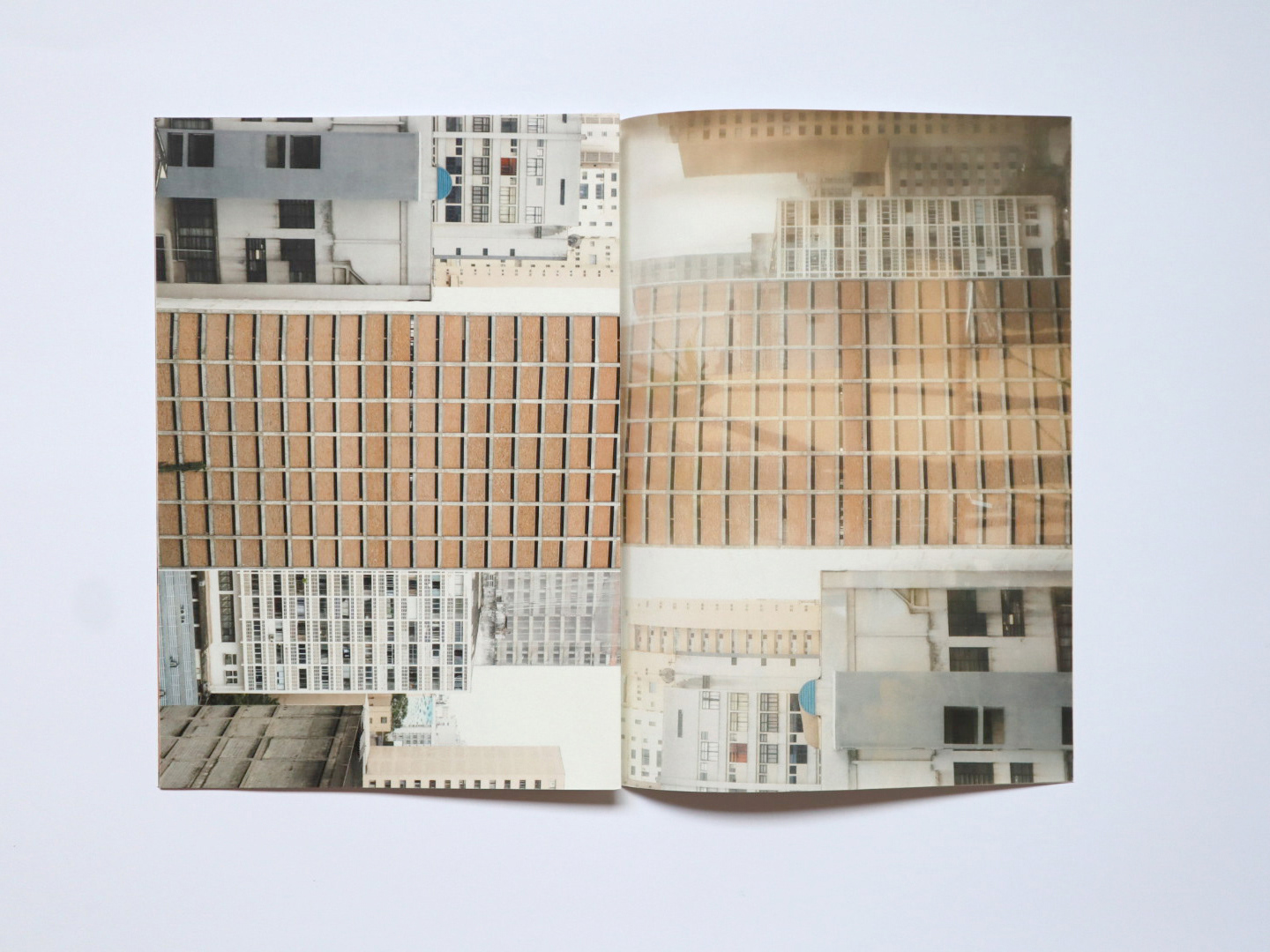

Livro-objeto / foto-livro.

17,4 X 24,4 cm. Impressão em Papel Munken 120g. 53 páginas. 2024

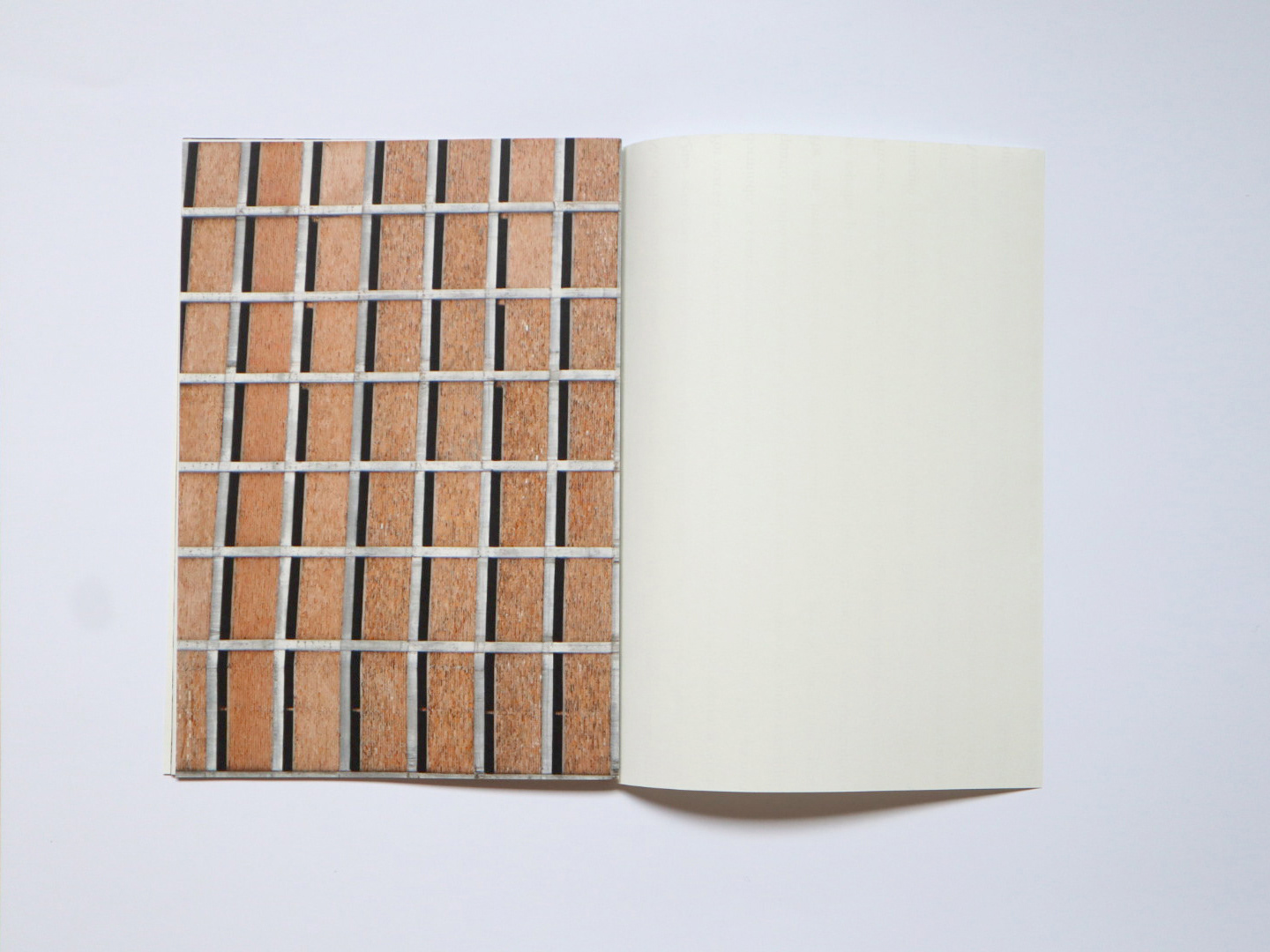

Esse é um livro edifício, um livro sólido. Tem peso, tem presença, tem história. Uma história narrada em fragmento; materiais linguísticos; momentos destrinchados em trechos sobre essa infraestrutura imponente, hostil, que existe em uma escala totalmente alheia e desproporcional à humana, como algo extraterrestre, um alienigena, e que me acompanha diariamente, sendo o maior elemento da paisagem urbana que me cerca.

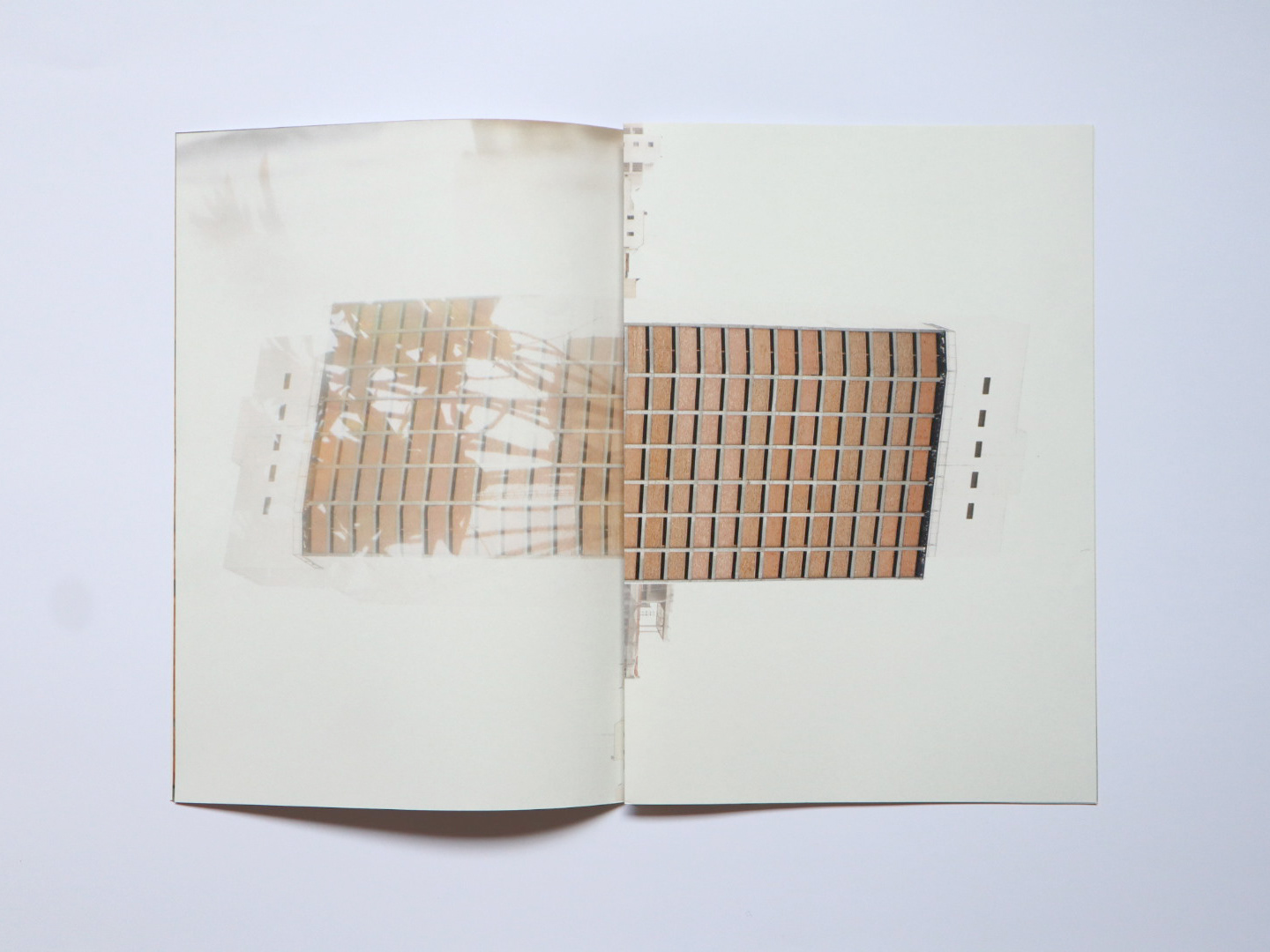

O livro, Garagem Automática Roosevelt, composto por 34 fotos de um mesmo edifício, se constroi a partir de uma inquietação - talvez a palavra aqui fosse até fissura - por esses prédios garagem que estão infiltrados nos lotes dos bairros do centro de São Paulo, e que mesmo tão imponentes em escala e função, podem não ser percebidos aos olhos de quem passa:

O livro trata de três momentos: o primeiro bloco de fotos diz respeito ao primeiro contato que tive e tenho, diariamente, com o Edifício Garagem Automática Roosevelt, o contato que guiou e deu início a esta narrativa. Estas primeiras fotografias retratam-o através do limite das janelas do meu apartamento, que mediam este contato externo ao mesmo tempo que o reflete quase como mais um habitante dentro da casa.

O segundo momento retrata o distanciamento. O recuo do edifício, proporcionado por sua implantação no meio do lote, faz com que a garagem, mesmo com um volume aproximado de 34 mil m3, se perca cercada pelas construções vizinhas quando observada da rua na escala do pedestre. Me apropriei deste distanciamento para explorar uma narrativa de reaproximação a partir da relação de terceiros com o edifício, como relatos no Foursquare, avaliações no Google Maps e anúncios de vagas disponíveis no edifício em leilões online.

O terceiro é a reaproximação, a descoberta. Apesar de ser vizinha há seis anos deste edifício, eu nunca havia sequer procurado entender por onde se dava o acesso a ele. Foi só a partir do início dessa pesquisa que abordei uma relação física com ele, e em um primeiro contato tímido, fui visitá-lo. Nos últimos meses foram quatro idas distintas à garagem.

Essa fissura se desdobrou em uma pesquisa acadêmica, que se debruçou sobre o entendimento da estrutura em que vivemos como uma sociedade cuja modernização foi pautada a favor de paradigmas ocidentais de civilização - padrões eurocêntricos, brancos e patriarcais - destrutiva e homogeneizadora das outras formações culturais. Portanto é constituinte desse ideal de cidade importado do contexto estadunidense, país em que a automobilidade está mais consolidada e cujo modelo serviu de inspiração para cidades e países de todo o mundo, o culto ao automóvel, as rápidas vias e viadutos e o sonho de uma mobilidade ininterrupta. A história de São Paulo como cidade, é estrelada pela história da consolidação de seu layout urbano, uma metrópole que cresceu com obras de infraestruturas metropolitanas e rodoviárias entre as décadas de 30 e 80 que se baseavam em uma ideologia capitalista e individualista que estimularam a erosão do recorte territorial em questão pelo uso dos automóveis, as cidades e as redes de transporte precisavam ser refeitas para o automóvel, exigindo a expansão da infraestrutura rodoviária em uma retroalimentação infinita que têm suas consequências na paisagem urbana até hoje. Estratégias de gestão urbana incorporadas na cidade de São Paulo, pelo prefeito Francisco Prestes Maia na década de 60, durante a ditadura, aceleraria o rodoviarismo abraçado por Juscelino. Durante o seu primeiro mandato foi parcialmente instaurado o Plano de Avenidas de São Paulo - projeto que consistia em um sistema viário estrutural cujo principal objetivo era ampliar o Centro de São Paulo. O plano envolveria um sistema complexo de avenidas radiais e avenidas de fundo de vale que, desta forma, transpunha os obstáculos físicos para a expansão do centro. Como consequência dessa exportação de ideais estadunidense e a valorização do automóvel e modelo urbano rodoviarista, tem-se em São Paulo na década de quarenta, momento em que a cidade era conhecida como a metrópole que mais crescia no mundo, cerca de 50 mil carros circulando pela capital e abarrotando os espaços da cidade, nesse momento, os veículos começavam a ficar presos no trânsito e eram inconvenientes de guardar. Consequentemente, na década seguinte, cresce o número de investimentos em elementos urbanos que privilegiassem o automóvel, surgindo assim os primeiros edifícios garagem. Dessa maneira o centro de São Paulo passa a ser tomado por esses gigantes cuja função se delimita em empilhar um número sempre crescente de automóveis em nome da ideologia do urbanismo progressista. Entre os anos de 1960 e 1980 trinta e quatro edifícios garagem automatizados foram construídos no entorno da região Central de São Paulo. (RUSSO, 2016.)

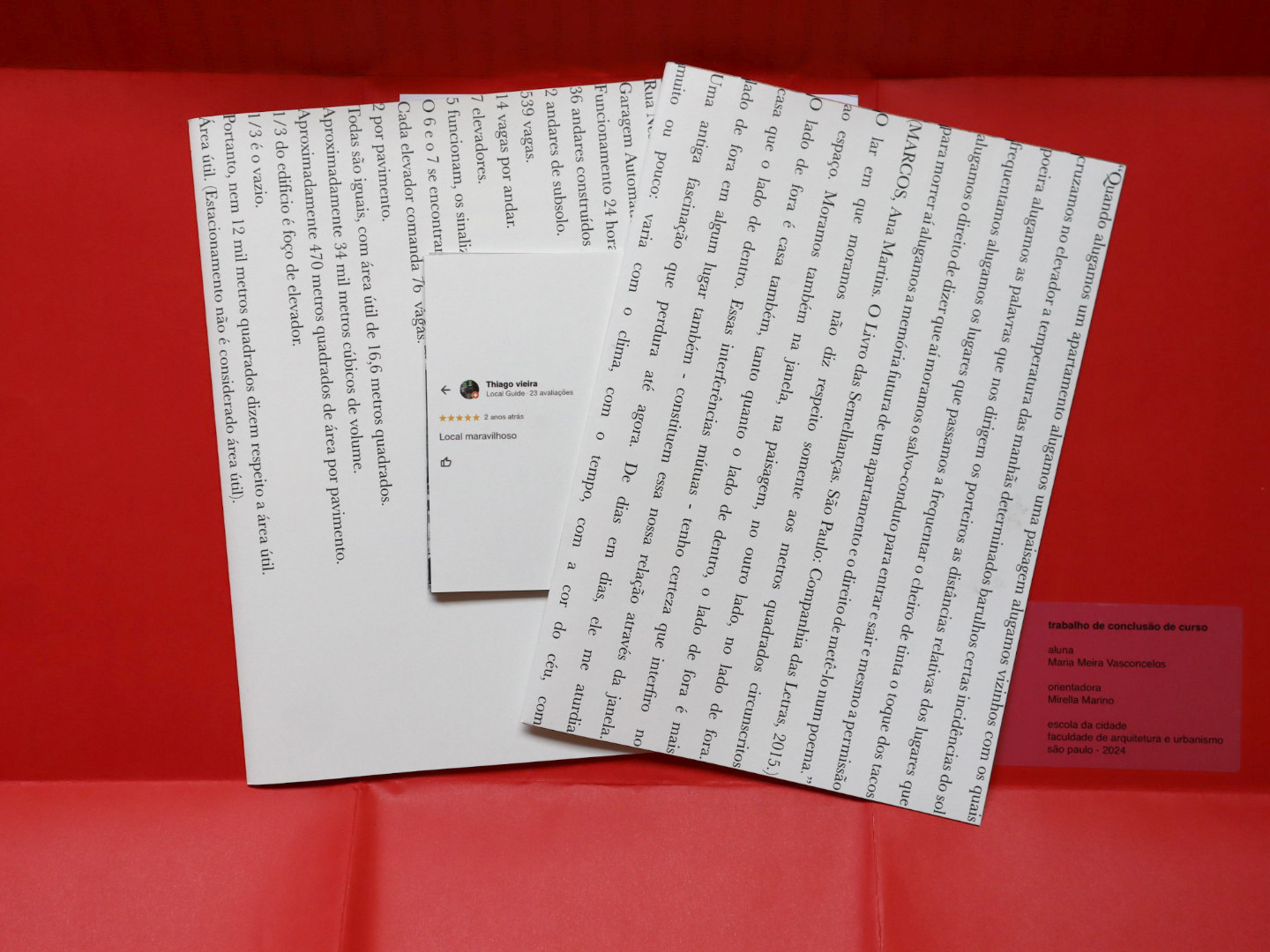

O edifício escolhido como personagem principal dessa história visual que eu conto, foi construído entre 1964 e 1967 para a Liga das Senhoras Católicas e para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, pela construtora Aresta Ltda, com projeto dos arquitetos Abelardo de Souza e Bernardo Vaisman, e é provavelmente uma das mais altas do mundo, com 7 elevadores, 38 andares e 539 vagas.

Portanto, a fissura por trás deste ensaio visual e escrito nasce dentro da minha própria casa, quando há seis anos atrás me mudei para o apartamento onde moro hoje. A presença deste edifício foi gatilho para muitas das minhas indagações ao longo da minha graduação em arquitetura e urbanismo. Muito do que aprendia, questionava, concordava ou não dentro do mundo acadêmico da arquitetura, ao chegar em casa se refletia na minha janela, na presença física e na história dessa infraestrutura.

A escolha de apresentar textos junto à narrativa visual, parte de uma necessidade pessoal de colocar também em palavras toda essa relação, em passagens breves que vão se acumulando às imagens sentidos e sentimentos, para que com honestidade, conseguisse narrar a história deste edifício a partir de todas as óticas. Essa é uma narrativa realista. A repetição sistemática de palavras, sentimentos, e da própria presença desgastante de um único objeto de estudo, se propõe a investigar o limite da fissura. O ensaio explora esse espaço, que foi e tem sido, nos últimos seis anos, fonte de tantas ideias.

Parto de reflexões minhas, relatos de terceiros, arquivo de jornais e publicidades, e através da liberdade do ensaio encontro uma maneira afetuosa para conduzir e acompanhar este projeto de trabalho de conclusão de curso, que possibilitou que essa fissura, antes presente somente na minha janela, se tornasse esta publicação.